郭迎春是湖州师范学院工学院一名副教授,主要从事纳米材料孔道与形貌的精准调变及功能高效集成相关研究。主持国家级、省级、市级等科技项目4项,以第一/通讯作者发表SCI一区论文11篇,授权发明专利4件。

浙江三时纪新材科技有限公司是全球首家利用合成技术生产高端球形二氧化硅(球硅)及球形聚硅氧烷材料的企业,相关产品已批量应用于半导体封装、5G高频高速覆铜板、电子密封胶及印制电路板等领域,打破了日本企业长期垄断,被多家终端客户列为先进封装与5G通信首选材料。

一、合作经过

湖州师范学院与三时纪的合作并非一蹴而就,而是经历了从初步接触到深度绑定的过程。早在2021年,双方便建立了初步联系。当时,三时纪委托湖州师范学院针对球形二氧化硅和聚硅氧烷的反应机理展开研究,这为后续的深度合作奠定了坚实的理论与实验基础。

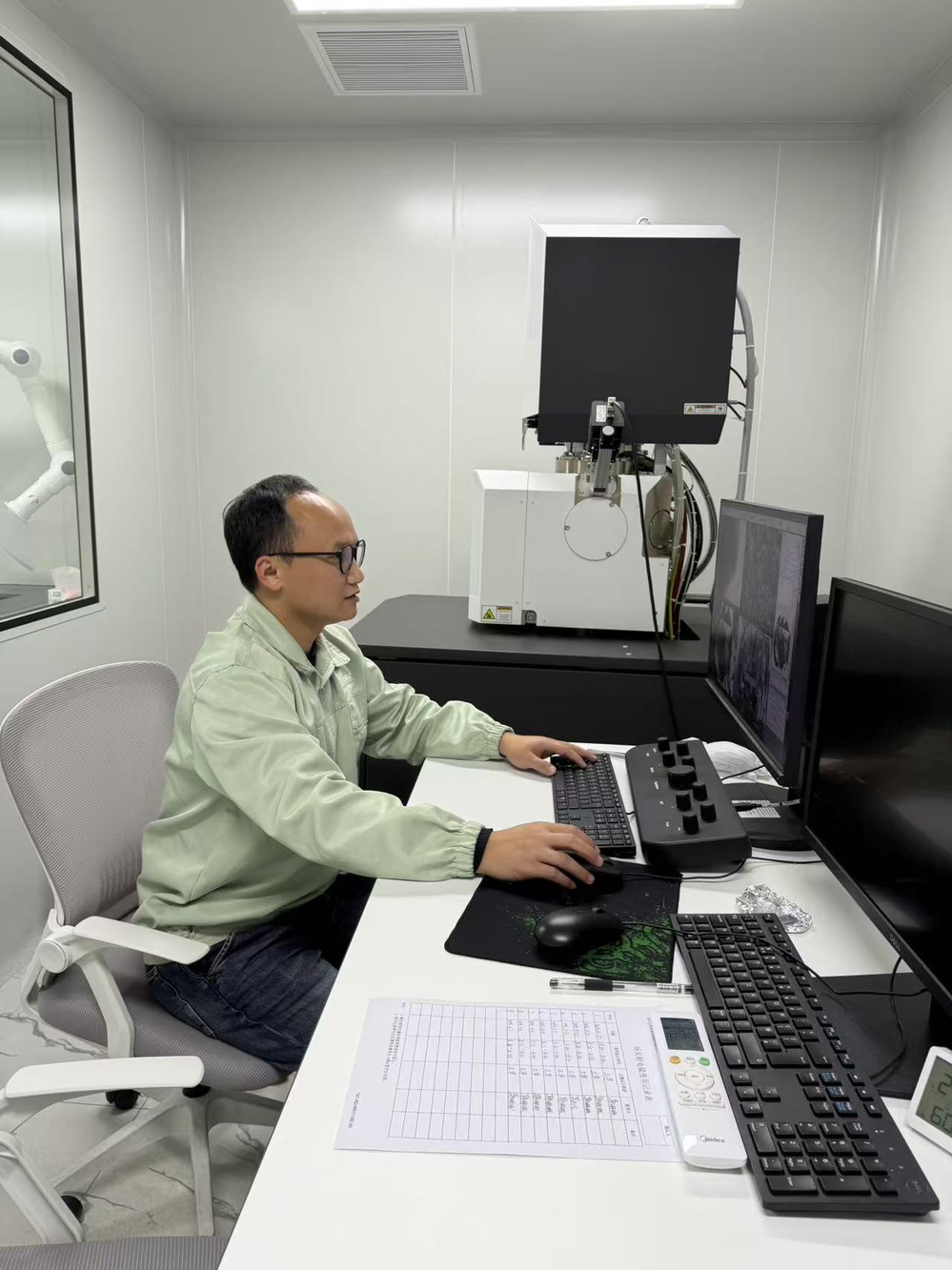

随着合作的深入,企业对于技术升级和自主创新的需求愈发迫切,而高校也急需将科研成果应用于实际生产。2024年,双方的合作迎来了关键节点。郭迎春以全职挂职的形式正式派驻三时纪,开启了全方位、深层次的产学研协同创新之旅。双方共签订65万元横向项目,聚焦于“中空二氧化硅微球制备及其半导体封装应用”这一行业痛点,展开了系统性的联合攻关。

针对中空二氧化硅微球制备工艺复杂、易破球、壳层易开裂等世界性难题,校企双方组建了联合研发团队,创新性地开发出一套“三段式”制备工艺。该工艺通过精准控制反应条件和热处理过程,成功实现了微球中空率的精准调控,制备出的产品壳层致密、破损率极低,其“低介电、低膨胀、低密度”的“三低”特性达到国际先进水平,成功打破了国外技术垄断。

二、合作成效

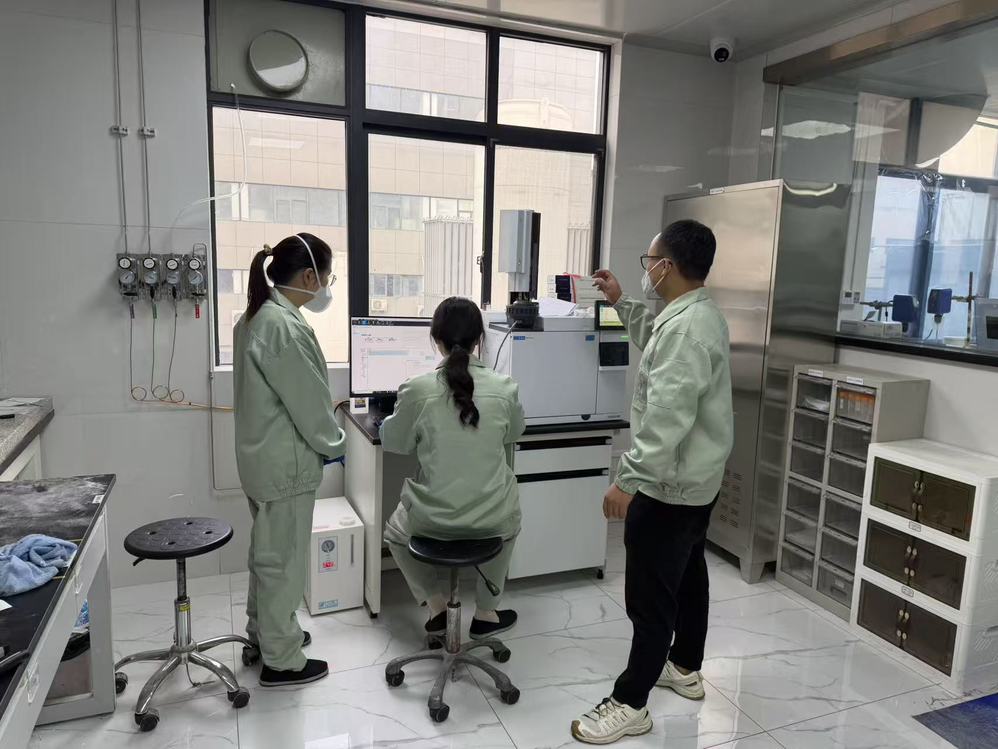

联合研发团队成功攻克了中空二氧化硅微球的核心制备技术,首创“内核合成-硅基包覆-高温处理”三段式工艺,将中空率可控在35~65%,粒径D50稳定在1.4±0.1μm,水分低于500ppm,介电常数降至2.3(@10GHz),达到国际领先水平。项目产品已通过台湾台光、台湾联茂、韩国斗山、日本松下等知名半导体企业的前期测试。围绕该技术,双方已联合申请发明专利2件,并着手规划年产100吨的生产线。项目累计为企业创收1000余万元,经济效益可观,为半导体产业链的自主可控提供了关键材料支撑。合作双方构建了从实验室研发到中试放大,再到市场验证的全链条协同创新模式。通过共建实习基地、共享实验设备、互通科研数据,形成了一个高效运转的“命运共同体”。此外,双方还以该项目为核心,积极申报并获批了更高层次的科研平台,为后续持续创新提供了有力保障。项目创新性地推行了“三导师”制人才培养模式,即由高校教授、企业技术总监和一线工程师共同指导学生。通过校企双向派驻、联合培养等方式,不仅为企业输送了急需的高素质应用型人才,也为高校教师提供了宝贵的工程实践机会,实现了人才与创新的“双红利”。

三、经验启示

高校“服务地方”的初心与企业“创新制胜”的理念高度契合,是合作得以持续的根基。湖州师范学院始终坚持应用研究导向,而三时纪则将科技创新视为企业发展的生命线。双方目标一致,方能同频共振、携手前行。合作初期,双方就签订了详尽的三方协议,以法律形式明确技术指标、成果归属和权益分配,并采用里程碑式的项目管理方法,有效降低了合作中的信任成本和沟通成本,确保了研发进程的高效推进。此次合作并非简单的“技术买卖”或“课题外包”,而是通过“科技副总”这一桥梁,将高校的科研人才、创新资源与企业的产业需求、工程实践深度捆绑,形成了一个风险共担、成果共享的“创新共同体”。高校教师不再是“局外人”,而是深度参与企业战略规划和研发决策的“自己人”。此外,各级政府的引导和支持为校企合作营造了良好的外部环境,有效降低了创新风险,激发了合作活力。